Die Integration von Geschlechtergleichstellung in die ESG-Berichterstattung bietet Unternehmen einen strukturierten Rahmen, um Diversität strategisch zu verankern und messbar zu machen. Nachhaltigkeitsberichte werden zunehmend zum Katalysator für mehr Gleichstellung, da sie konkrete Daten liefern, Transparenz schaffen und Unternehmen zu gezielten Verbesserungsmaßnahmen motivieren.

Wichtige Erkenntnisse

- Unternehmen mit mindestens 30% Frauen in Führungspositionen erreichen eine 18% höhere EBITDA-Marge

- Die CSRD verpflichtet ab 2025 zur Offenlegung von Geschlechterverteilungen und Gehaltsstrukturen

- Gemischte Teams reduzieren betriebliche Risiken um bis zu 30% laut Harvard Business Review

- Ab 2026 gilt eine Mindestquote von 33% Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen

- ESG-Integration ermöglicht eine systematische Datenerhebung für genderspezifische Personalentwicklung

Die strategische Verbindung von ESG und Gender Management

Die Integration von Gender-Aspekten in die ESG-Berichterstattung stellt einen entscheidenden Paradigmenwechsel dar. Was früher oft als isolierte Diversity-Initiative betrachtet wurde, wird nun zu einem integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Erkenntnis wider, dass Gleichstellung nicht nur eine ethische Verpflichtung ist, sondern auch einen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor darstellt.

Studien belegen eindrucksvoll: Unternehmen mit ausgeglichener Geschlechterverteilung in Führungspositionen erzielen eine 15-20% höhere Rentabilität. Die strukturierte ESG-Berichterstattung bietet dabei den idealen Rahmen, um Gleichstellungsthemen systematisch zu erfassen und strategisch zu verankern. Durch die Integration von Gender-KPIs in das Nachhaltigkeitsreporting werden Fortschritte messbar und Verantwortlichkeiten klar definiert.

Besonders wertvoll ist der ganzheitliche Ansatz: ESG-Kriterien betrachten nicht nur die interne Unternehmenskultur, sondern beziehen auch die gesamte Wertschöpfungskette mit ein – von Lieferantenbeziehungen bis hin zur Kundeninteraktion. Diese umfassende Perspektive fördert ein tiefgreifendes Verständnis für die vielschichtigen Aspekte der Geschlechtergleichstellung im unternehmerischen Kontext.

Wirtschaftliche Vorteile geschlechtergerechter ESG-Strategien

Die Integration von Geschlechtergleichstellung in ESG-Strategien bietet messbare wirtschaftliche Vorteile. Zahlreiche Studien belegen den Zusammenhang zwischen ausgewogener Geschlechterverteilung und unternehmerischem Erfolg. Der BCG Gender Diversity Index zeigt, dass Unternehmen mit ausgeglichener Geschlechterverteilung in Führungspositionen 23% höhere ESG-Scores erzielen.

Besonders beeindruckend ist die finanzielle Performance: Unternehmen mit einem Frauenanteil von mindestens 30% in Führungspositionen verzeichnen eine 18% höhere EBITDA-Marge. Die S&P-Global-Studie ergänzt diese Erkenntnisse mit dem Befund, dass Firmen mit weiblichen CFOs eine 6% bessere Aktienperformance aufweisen.

Auch im Risikomanagement zeigen sich deutliche Unterschiede. Gemischte Teams reduzieren betriebliche Risiken um bis zu 30%, wie der Harvard Business Review dokumentiert. Dies verdeutlicht, dass Chancengleichheit Wachstum fördert und gleichzeitig die Unternehmensresilienz stärkt.

| Indikator | Effekt durch Geschlechterdiversität |

|---|---|

| EBITDA-Marge | +18% bei ≥30% Frauen in Führung |

| ESG-Scores | +23% bei ausgeglichener Geschlechterverteilung |

| Aktienperformance | +6% bei weiblichen CFOs |

| Betriebliche Risiken | Reduktion um bis zu 30% |

Regulatorische Anforderungen und Compliance

Die regulatorischen Rahmenbedingungen für Geschlechtergleichstellung in der ESG-Berichterstattung werden zunehmend verbindlicher und detaillierter. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entsteht ab 2025 eine Verpflichtung zur transparenten Offenlegung von Geschlechterverteilungen in Unternehmen, Gehaltsstrukturen und konkreten Gleichstellungsmaßnahmen.

Die EU-Taxonomie integriert Gender-Kriterien in ihre Umweltziele und setzt dabei klare Maßstäbe: Bei Klimaprojekten sollen beispielsweise mindestens 40% der Entscheidungsträger Frauen sein. Diese Verknüpfung ökologischer und sozialer Faktoren markiert einen wichtigen Meilenstein in der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbewertung.

Besonders bemerkenswert ist die geplante Verschärfung der Sanktionsmechanismen: Ab 2027 plant die EU-Kommission Maßnahmen gegen Unternehmen, deren Gender-Pay-Gap 15% übersteigt. Parallel dazu tritt ab 2026 eine Mindestquote von 33% Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen in Kraft.

- CSRD: Offenlegung von Geschlechterverteilungen und Gehaltsstrukturen ab 2025

- EU-Taxonomie: 40% Frauen als Entscheidungsträgerinnen in Klimaprojekten

- EU-Kommission: Sanktionen bei Gender-Pay-Gap >15% ab 2027

- Quotenregelung: 33% Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen ab 2026

Diese regulatorischen Anforderungen sind nicht nur Pflichtaufgaben, sondern bieten Unternehmen die Chance, proaktiv Vorreiterrollen einzunehmen und sich als attraktive Arbeitgeber für weibliche Talente zu positionieren.

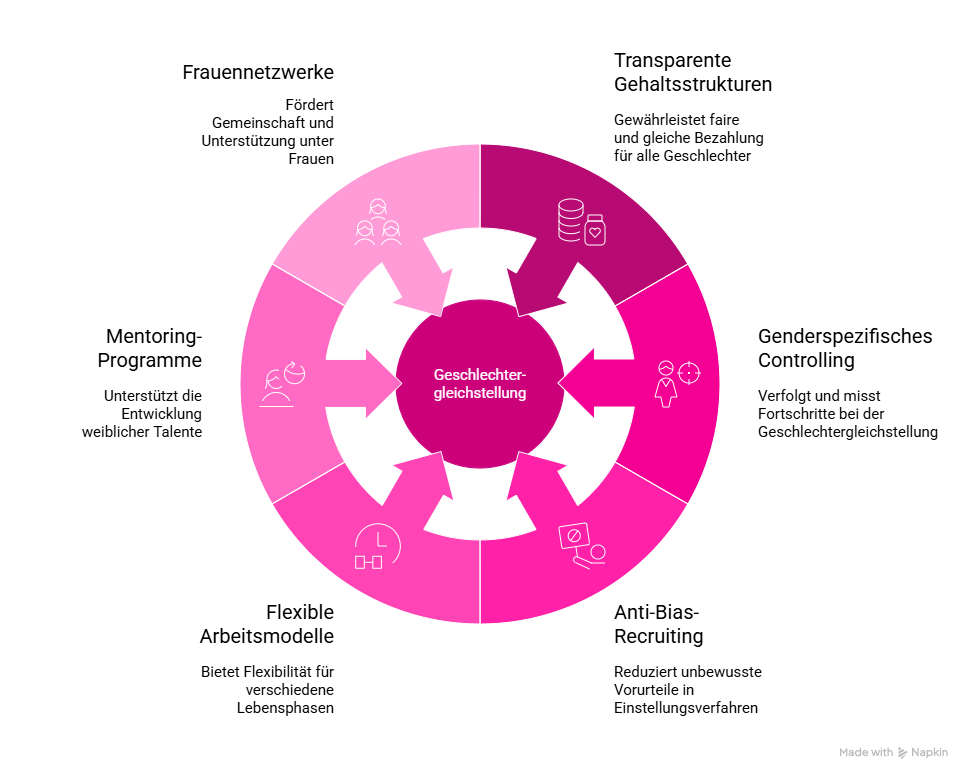

Zentrale Handlungsfelder im Gender-ESG-Kontext

Um Geschlechtergleichstellung erfolgreich in ESG-Strategien zu integrieren, müssen Unternehmen mehrere zentrale Handlungsfelder systematisch bearbeiten. Die Entgeltgerechtigkeit und die Bekämpfung des Gender Pay Gaps stehen dabei an erster Stelle. Transparente Gehaltsstrukturen und regelmäßige Analysen der Vergütungspraxis bilden hier die Grundlage.

Ein weiteres Schlüsselelement ist das Gender Accounting mit genderspezifischem Controlling. Dieses ermöglicht eine datenbasierte Steuerung von Gleichstellungsmaßnahmen und schafft die notwendige Transparenz für Entscheidungsträger:innen. Auch Recruiting-Strategien mit explizitem Diversity-Fokus und eine genderfaire Personalpolitik spielen eine entscheidende Rolle.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch innovative Modelle wie Dual Career Programme gehört ebenso zu den zentralen Handlungsfeldern wie lebensphasenorientiertes Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Ergänzt wird dies durch den Aufbau von Frauennetzwerken in Unternehmen, die eine wichtige Plattform für Austausch und gegenseitige Unterstützung bieten.

Effektive Maßnahmen für mehr Geschlechtergleichstellung

Herausforderungen bei der Integration von Genderkriterien in ESG

Trotz der zunehmenden Bedeutung von Geschlechtergleichstellung im ESG-Kontext stehen Unternehmen vor erheblichen Implementierungsherausforderungen. Aktuell berücksichtigen nur 54% der Unternehmen die doppelte Wesentlichkeit in ihren Genderanalysen – also sowohl die Auswirkungen des Unternehmens auf Gleichstellung als auch umgekehrt die Auswirkungen von Gleichstellung auf den Unternehmenserfolg.

Der Global Gender Gap Report 2022 zeichnet ein ernüchterndes Bild: Bei der aktuellen Veränderungsrate würde die globale Gleichstellung erst in 132 Jahren erreicht werden. Diese langsame Entwicklung steht im Widerspruch zu den ambitionierten Zielen vieler ESG-Strategien.

Besonders in der Lieferkette besteht erheblicher Nachholbedarf: 67% der ESG-Berichte deutscher Familienunternehmen enthalten keine geschlechterspezifischen Lieferkettenanalysen. Zudem werden intersektionale Faktoren unzureichend erfasst – nur 9% der Unternehmen analysieren die Wechselwirkungen zwischen Geschlecht, Ethnizität und sozioökonomischen Faktoren.

| Herausforderung | Status Quo |

|---|---|

| Berücksichtigung doppelter Wesentlichkeit | Nur 54% der Unternehmen |

| Tempo der Gleichstellungsentwicklung | 132 Jahre bis zur globalen Gleichstellung |

| Geschlechterspezifische Lieferkettenanalysen | Fehlen bei 67% der deutschen Familienunternehmen |

| Intersektionale Analysen | Nur 9% der Unternehmen |

Professionalisierung des Gender-Managements durch ESG-Berichterstattung

Die Anforderungen der ESG-Berichterstattung bieten einen strukturierten Rahmen für die Professionalisierung des Gender-Managements in Unternehmen. Durch die systematische Datenerhebung zu genderspezifischen Weiterbildungs- und Beförderungsdaten entstehen wertvolle Einsichten, die gezielte Maßnahmen ermöglichen.

Ein wichtiges Instrument ist das Gender Budgeting in der Personalentwicklung. Hierbei werden finanzielle Ressourcen bewusst und ausgewogen zugeteilt, um gleiche Entwicklungschancen zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise spezielle Förderprogramme für unterrepräsentierte Gruppen umfassen.

Regelmäßige Befragungen zur Arbeitsplatzkultur und zu genderspezifischer Diskriminierung liefern wichtige qualitative Erkenntnisse, die über reine Zahlenwerte hinausgehen. Sie geben Aufschluss über die tatsächlich gelebte Kultur und decken mögliche Barrieren auf.

Besonders wertvoll ist die kontinuierliche Fortschrittsmessung durch ESG-Reporting. Sie ermöglicht die regelmäßige Überprüfung und Anpassung von Gleichstellungsmaßnahmen und schafft eine objektive Grundlage für strategische Entscheidungen.

Metriken zur Messung von Gleichstellung

- Geschlechterverteilung auf allen Hierarchieebenen

- Gender Pay Gap und Equal Pay Ratio

- Beförderungsraten nach Geschlecht

- Teilnahme an Weiterbildungen nach Geschlecht

- Nutzung flexibler Arbeitsmodelle

- Rückkehrquoten nach familienbedingten Auszeiten

Zukunftsperspektiven für geschlechtergerechtes ESG-Reporting

Die Zukunft des geschlechtergerechten ESG-Reportings wird maßgeblich durch technologische Innovationen geprägt sein. Laut Deloitte könnten algorithmische Audits bis 2030 etwa 80% der Gender-Berichterstattung automatisieren. Diese Entwicklung verspricht nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch eine höhere Datenqualität durch standardisierte Verfahren.

Ein vielversprechender Ansatz sind Gender-Lifecycle-Assessments, die eine geschlechtsspezifische Bewertung ökologischer und sozialer Auswirkungen ermöglichen. Sie analysieren, wie sich Produkte, Dienstleistungen und Unternehmensentscheidungen unterschiedlich auf Frauen und Männer auswirken können.

Blockchain-basierte Systeme könnten zukünftig die Nachverfolgung von Frauenanteilen in globalen Lieferketten revolutionieren. Das SAP-Pilotprojekt in diesem Bereich zeigt bereits vielversprechende Ergebnisse für mehr Transparenz und Verifizierbarkeit.

Eine weitere bedeutende Entwicklung sind Gender-Budgets in der Klimafinanzierung, wie sie der Vierte Gleichstellungsbericht empfiehlt. Diese stellen sicher, dass Investitionen in Klimaschutz und -anpassung geschlechtergerecht verteilt werden und spezifische Bedarfe von Frauen berücksichtigen.

- Automatisierte Datenerhebung und -analyse durch KI-gestützte Systeme

- Intersektionale Bewertungsmodelle für umfassendere Analysen

- Echtzeit-Monitoring von Gleichstellungsparametern

- Branchenspezifische Benchmarking-Tools für bessere Vergleichbarkeit

- Integration von Gender-KPIs in Executive Dashboards

EY Insights: ESG-Kriterien zum diversen und inklusiven Arbeitsumfeld

Grant Thornton: Messung von Vielfalt und Inklusion – ein wichtiger Teil von ESG

BMFSFJ: Vierter Gleichstellungsbericht

BDO: Diversität in der Unternehmensführung

BCG: Gender Diversity Index Deutschland 2021

Equal Salary: Gender Equality – A Catalyst for Accelerating ESG

Fondsfrauen: CSRD – Neue EU-Direktive zur Nachhaltigkeitsberichterstattung beinhaltet auch Gender-Themen